【编者按】

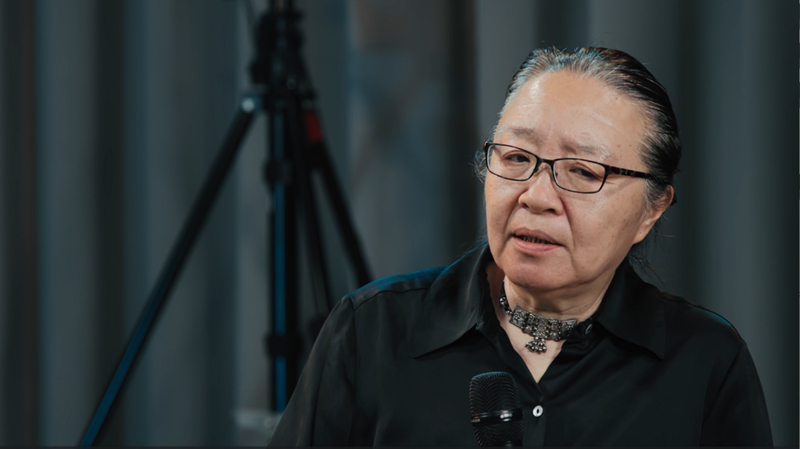

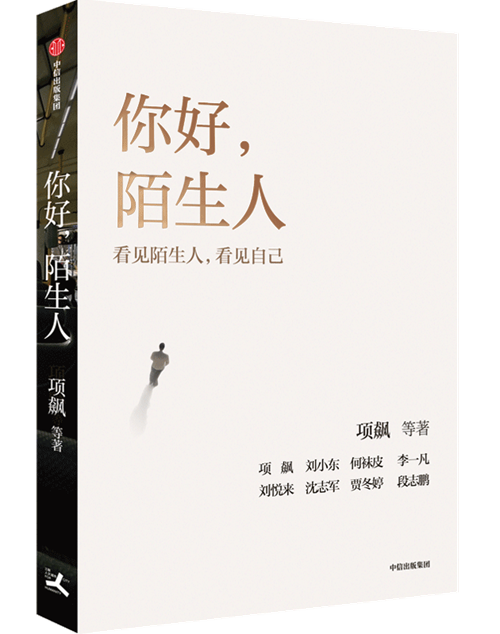

2025年6月30日,德国马克思普朗克人类学研究所所长项飙、北京大学人文特聘教授戴锦华与《单读》主编吴琦在德国展开了一场对谈,围绕项飙新书《你好,陌生人》,探讨现代社会中人与人、自我与他者的关系,分享关于“附近”与“陌生人”的思考与实践,共同思考介入式思考在当下社会的意义。澎湃新闻经主办方中信出版集团授权,发布对谈的精选内容,以飨读者。

吴琦×项飙×戴锦华

项飙:戴老师这么多年教了那么多届学生,包括持续观察大众文艺电影,觉得其中有一个历史脉络吗?

戴锦华:如果要做脉络的描述,在不同层面上使用不同素材是可以做的,但是我自己的感觉就不是那么有意义了。因为中国有几个东西是很清晰的,一个是持续了37年的独生子女政策,使得很高比例的家庭中只有一个孩子,孩子是在成年人的世界当中成长,然后受到过分的关注,因为我们整个文化并没有改变,但却被自由主义、竞争、进入全球化过程这些因素加剧,进而更加地望子成龙、望女成凤。我记得我一个朋友的说法是因为只有一个孩子,所以失败是百分百,成功也是百分百,那么当然就不能失败。我觉得这样过多的关注,过多的期待,过多的爱,甚至是侵犯性的爱,使得每一个在独生子女结构当中长大的人,为了图存,都必须有各种各样的策略。

为了不被这些爱淹没,为了不被这些期待压死,比如说我的描述之一,就是他必须把周围的所有人,你说的是陌生化,或者说把他变成陌生人,我用的是功能化。你们相对于我是什么样的功能位置或者功能性质,我觉得这是一种描述。还有一种描述我们可以从中国经济起飞、消费主义逻辑和文化来讲,在这样一个富裕的,相对于我们这种大匮乏时代的孩子来说,富裕时代的成长一切好像都是可以,多数东西是可以买到的,那么多数东西是可以明码标价的。我自己一直关注的一种描述方式就是冷战终结之后的这种记忆的溃散,各种各样的新的记忆构造,而这种东西是背后的某一种强权逻辑和法西斯主义所造成的,我们对各种各样的替代选择,就是那些逻辑的消散,而单一逻辑又不能包容大家的生命,又不能温暖大家的生命。

所以我关注项老师的工作,就在于我跟同学们还是可以有好多事情分享沟通的,但是一旦大家问到我该怎么办?我没方案,我每次都说我没有解决方案。当然我不觉得项老师是一个给解决方案的人,而可能是一个给提示的人,所谓我是你的“附近”,其实也已经是带有某种浪漫性的构想,但是这个浪漫的朴素构想,它是不是在召唤,让我们共同去想象一种“附近”?

戴锦华

另外,我觉得在这样一个大的历史的结构性的改变中,新技术革命的元素是不能忽略的,我们不能搁置这个东西去想象一种新的创造,一种新的可能性的打开,我觉得很容易建立很多宏观的、历史的、脉络的叙述,但是如何使它有效地成为一个我们可以应对的现实?而且我们在现实当中去回答,我们还有没有创造一些什么,打开一些什么的可能性?我们还有没有可以相互去触碰的可能性?

我觉得我们还是要去追溯那些破碎不堪的历史脉络,我们还是要试图看一看我们怎么走过来,同时我觉得加盟你们这样的工作,我们去创造一些字,我们给一些普通的字,赋予一些不一样的意义。因此在每一个人那里,他们自己去打开,他们自己去创生,我觉得年轻人对你的回应本身也让我特别兴奋,因为大家有共鸣,也就是大家某种内在的需求开始浮现。

吴琦:所以项老师,同样这个问题要问到您了。刚才比如说从“附近”到“陌生人”,或者说把“方法”也放进来,就像您问戴老师的,那个脉络是什么?哪几个层面上您认为比如说像“附近”、“陌生人”、“方法”这样的工作会产生效果,它对话的到底是什么样的一个社会状态?

项飙:我跟戴老师的回答在精神上几乎是一模一样的,并不是说特意迎合她,我们具体的出发点和方式可能是不一样,但精神上这个脉络如果把它作为一个信息整理和资料,给它一个框架、一个叙述都是可以的,但是关键是这些能不能帮到忙?怎么样找到一个能解决问题的叙述?

所以它的落脚点不是脉络本身,而是对脉络的叙述。年轻人问到底怎么了?这个问题是在每一刻你都可以问的,你今天早上起来打开窗户的时候发现窗户打开不顺畅,那是不是油不够,或者拉窗帘的时候也是,这些都是可以问的。但是今天大家提问到底怎么了?并不是解决一个窗户为什么不好打开的问题。他问到底怎么了,其实他真正要问的是我应该怎么去应对?我的处境是这样的,到底怎么理解我现在的处境?

这个是他实际的问题,所以历史非常重要,但是看历史的时候,历史必须是此刻那些年轻人要进入历史的那个门槛上的历史,就是我们对历史的叙述是要给此刻打开一个门,然后他们可以更加有机地进入到历史去。

那么在这样的一个思路下,像“附近”、“陌生人”或者说“方法”、“悬浮”这些说法,跟戴老师从比较文艺理论、文艺批判的角度就有点不一样了。我不太能对个人主义这个状态做一个判断,但重点是放在人的一个存在性境况。比方说他觉得这个“附近”消失,一眼望去看不到什么有趣的东西,是不是他就更个人主义或者说体现了哪一种个人主义?这对我来讲不是思考的重点,我思考的重点是他为什么一眼望去什么都看不见?然后他觉得所有的人都是一样的,大家都在为功利忙,这个人和人的差别是非常次要的,差别本身是无趣,是一个烦恼,就这种感知,是我要去捕捉的,因为它会让人产生非常具体的对自己存在状态的一个感知,然后他就觉得周边的环境,他是可以起作用的,他可以再推一把,或者说拽一拽或者搅动一下,要形成这样的效果。

当然要形成这样的效果,比方说“附近”本身,为什么这种意识在生活里自然而然地消失了?这不是一个有意的选择。所以在我的叙述里我会看到一些比较具体的城市规划,当然它是牵涉到土地财政,然后你为什么盖楼盖成这样,为什么一切都是纵向的,邻居都是在楼上楼下的,没有横向的,唯一能碰到邻居的那一刻是在电梯里头,所有的眼睛都是回避彼此的,在没有信号的电梯里要装作看手机的状态。快递是线上的,还可以无理由退货,这是一个高效交换而无交流的过程,退货理由都不用说,生活方便到不需要理由。

当然这个背后是跟整个大的政治经济学有关的,因为它是资本大规模的集聚才形成的一个数据系统,这样的数据系统形塑了我们的时间和空间怎么安排,怎么感知,我是从这样的一个脉络下面讲。

项飙

我觉得戴老师刚才提到的这个点非常有意思,一孩政策的后果,让孩子是在成人的凝视里面长大的,孩子之间的互相凝视是没有的,他们最重要的交换都是跟成人的交换,这本身就是一个巨大的陌生感。因为他们的生活方式,他的预期完全不一样了,早期孩子是懵懂,后来他就成为一个不断地计算者,你出这张牌,我出那张牌,但爱又是很真实的,所以他最后就形成一个非常混乱又无法理解的生存状态。

所以,线上同温层我觉得是非常重要的,我就碰到很多青年朋友在线上的读书会,包括我们跟国内很多朋友讨论也是通过线上来组织的,但在这里我还是要进一步地论证为什么物理的“附近”是绝对不可缺和不可替代的——线上同温层,同样的一面它是很脆弱的,很多伤害也是来自于这里。一旦情况有变化可能就散掉了,或者一个人突然就消失了,也有这样的情况。一般线上同温层越温暖,你往往觉得线下的毒打、危险会更加剧烈。因此,线上同温层本身我会说它也是一种异化,只是它的异化是一种浪漫型的,戴老师说“附近”是一种带有浪漫性的构想,这个浪漫它有一种激情,有一种投射,有一种唤起的感觉,但它不是一个项目的方案。而线上同温层它是有一点本质主义的浪漫想象,会认为这些都是人性美好的组合,我找到了我的知音。然后这个知音是一个片面的知音,我是不知道、不想知道、不应该知道这个知音的生活的其他方面的,所以它是靠一个片面化来维持的一个浪漫,所以他觉得真的纯粹的美好的东西会在那里,但是纯粹美好的东西,你必须要通过虚拟的、有距离的、不见面的方式来解决,所以这是陌生化的另外一个层面,就是说它是要保持陌生关系的。

吴琦:从个人层面上,我依然站在线上同温层这边,我觉得它是可以协调的。但这种理想的关系是可以被提醒、被打破和可以兼顾的,就是线上和线下。但是今天可能读者们、听众们最想要知道的是答案的那个部分。或者说,您的工作、这几本书、这几个项目,在陌生人的实践当中,具体的例子或者突破点是通过对这些人的谈话和访问,通过不断的工作坊,线上线下的对谈、共同的劳动等,其实都是一个很物质的劳动过程。在这个过程里还有什么样的例子是可以佐证和继续提示,在今天这样的一个技术、政策、消费主义的结构里,哪些是可以松动的,尤其是具体到这本书里的提示点在哪里?

项飙:有一个例子,戴老师可能感兴趣的,就是跟李一凡老师的交谈里,我学到了杀马特的精神世界,杀马特这个群体一般都初中辍学,也就是刚刚完成9年制义务教育,也可能没有完成,他们大部分来自农村,可能教育质量确实也不高。然后十六七岁来城市打工,做杀马特的时候,可能一般都是19—22岁这样的一个年龄段,所以他那章的标题就叫“流水线上没有历史,杀马特才有”,这个对我是非常触动的,这个触动是因为我做为学者,就学者的身份这句话是值得反思的,但李一凡老师抓住这句话是因为他的艺术敏感性,这话背后有东西,我一看这个,就像是黑格尔从左边走过来,本雅明从右边走过来,一个黑格尔一个本雅明簇拥着杀马特向我走来。

项飙新书《你好,陌生人》

流水线上没有历史,这些是19、20岁的,也就是初中还没毕业的孩子们要讲的历史,什么意思?这个可能可以用所谓唯心主义哲学黑格尔来讲。因为历史,只有主体才有历史,比如社会集体和国家,因为只有到了一个国家,一个人群才有了它的历史,你才可以述说。你自己的经历才有了一个框架,然后经历和经历之间才会发生关系,经历才有了意义。所以只有杀马特才有历史,当他们头发染起来,穿黑夹克出去,这样看上去就是坏孩子,因为坏孩子不会被人欺负,他在街上走被别人看着,这就有了历史了。

这是本雅明说,说我被人看见了,我就可以行动,我就不在流水线上。我的时间、青春就是顺着一个个罐子、一双一双鞋这么着了。他站在街上,有人来打他,有人要烧他头发,然后工厂开除他,不让他们去上班了。就是饿着他也要保护头发。他在行动,他觉得他在打一个东西,他跟世界有了真实的摩擦,他要进入一个历史。就是时间的流逝,不再是他就坐在时间上,被动地被时间推下去。而是他跟时间发生了一个肉搏的过程。肉身发现自己,是通过肉搏发现了肉身,从而完成了自我发现,开始进入一种历史感。

你问我发现了什么?我觉得这样的一种意识对我来讲是惊天动地的力量,但是没有人把它说出来,他们年纪大了以后,头发也不染了,因为饿得不行了,也得回去做工了,就过去了。但是这个种子还在心里面,有的时候它会转化成别的东西,可能转化成一种自我损伤,也可能是损伤别人。所以那一刻的生命力,那样的一种自我感知,流水线上没有历史,我要做点别的,让我自己有自己的历史。

如果有了这样的意识,像“附近”、“陌生人”、“悬浮”这都在这个意识面前变得非常小,完全小巫见大巫,但他有了这个意识以后,像“附近”些东西他都不需要,他会闯出更大的一片天地来。所以“附近”这个东西还是个很温和很保守的事情。所以我也在想,我做的工作能怎么样写出更多的东西,让那种感受、精神能够发扬出来。

戴锦华:我是第二次听“流水线上没有历史,杀马特有”,再次听还是同样的冲击和感动。但是我还是觉得,就像我们看杀马特,尤其是你说李一凡老师的发现和描述,或者说他们对自我的描述,其实我在观察当中也可以观察到,比如说仍然残存的 Live house的摇滚青年们,他们的自我言说,他们对世界的言说,一点儿不比当年的、比如说Beatles或者是Pink Floyd、Swans或者崔健少。我觉得他们甚至有一个更强烈的痛感、当下感和去呼喊的那种力量。

可是对于我来说,我觉得正是这样的一些因素进入的时候,我们不能只讲“附近”、“陌生人”,只讲我讨厌的邻居。因为对我来说特别典型的例子,经常有学生说不想在电影院看电影,因为前面有人挡着我,有人伸胳膊,他好讨厌,所以我不去电影院看电影。你不要告诉我电影是影院的艺术,我觉得其实比邻居的骚扰要更真切。电影院这样一个空间可能遭到的干扰是我要拒绝的。这些问题都非常真切,而且我觉得当他们现在觉得困惑,他们想要项飙老师告诉我们,我们还能怎么办?我们还能怎么样?我觉得这个非常重要。

但是我仍然觉得当我们说流水线上没有历史的时候,当黑格尔的幽灵又在天花板上俯瞰着我们的时候,当本雅明的声音再一次召唤沉思的时候,我还是觉得作为知识的工作,试图跟社会有碰撞、有接触的东西,我们仍然要思考,在今天的现实当中,如果我们要撕开一些裂缝,不一定是我们撕开,可能是杀马特们撕开,或者摇滚青年们撕开,要撕开裂缝,要让历史在场,但那个可能性到底是什么?

但可能这不是社会学的工作,当然可能也不是人文学的工作,我是觉得可能是思想的工作。所以我觉得要是在这样一个同时相互关联的工作当中,“附近”就绝不仅仅是一个浪漫构想,我们接受我们的邻居,我们忍受前面老晃脑袋的电影观众,我觉得其实它的意义不光是照见自我,或者说让我们的生活更真切。

项飙:所以说撕开历史,从我这个角度来看,我觉得确实就是说究竟怎么走?我觉得有两个事情很重要,一个是整体性的叙述,但是整体性叙述不是为了一个修全史、修通史的整体性。而是说针对为了今天打开门的这种集体、整体性叙述,这种对经验的、对记忆的整理非常重要。否则年轻人他要跳入历史,他不知道这个历史是什么,他没有那种感觉的话,他只有非常身体性的各种感知,但是他没有一种大的把握,社会矛盾是什么?有哪几种力量在纠缠,那个图景我觉得是知识分子要做的。

再一个我觉得主体性还是非常重要。之所以重要,并不是说它在一般意义上重要,而是在今天这一刻它有一个特殊的重要性,就是那种前40年高度发展下面的优绩主义,年轻人的精致利己主义——我不是特别同意精致的利己主义,它里面其实是有很多痛的,它不是可以简单计算的。但今天其实大家觉得它已经不能再玩下去了,年轻人也不愿意再去计算它也得不到什么东西,就是在物质意义上这个也确实是没法玩下去了。

这个时候,我觉得很大的一个呼唤是他的主体性究竟该怎么建立,主体性不是说对自我怎么叙述,我觉得最重要的是你怎么样感知周边,这是主体性建立过程当中非常重要的面向,在哲学上可能对这些没有特别好的论述。主体就是一个自我叙述,你对周边怎么样感知,不断对别人的认识过程当中,不断地看见自己,因为你在认得别人的时候,你一定要把自己过去的东西翻出来,很多东西不是你刻意去翻,有东西它自己嘣就浮现了,童年的记忆就涌上来了。只有在这个时候,自我才逐步地丰满起来,丰满起来的自我永远不是一个非常自洽的、有明确边界的自我,只有内在丰满的自我只能是一条把你箍住的线,你需要不断与外面发生联动。这一方面来说你是开放的又是有底气的,这样的一个建构过程,它不是通过一个思辨、一套理论可以解决,它就是要在生活里面积累起来的,是要养成的。就回到有点儒家,但也是非常亚里士多德的对主体的思考,就这是一个养成过程,是你在浸淫在某一个环境当中养成的。

所以这些东西我觉得说撕开,听起来也不一定是那么血腥的过程,它也可以是一个非常温和的、非常温暖的养成的过程,我觉得也是在今天历史关口上的年轻人需要注意的,一切都不一定是这么针锋相对的,它也可以是一个很温和的过程,深刻的东西可以是很温和的。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《项飙:线上同温层非常重要,但也很脆弱,是一种浪漫型的异化》

京ICP备2025104030号-21

京ICP备2025104030号-21

还没有评论,来说两句吧...