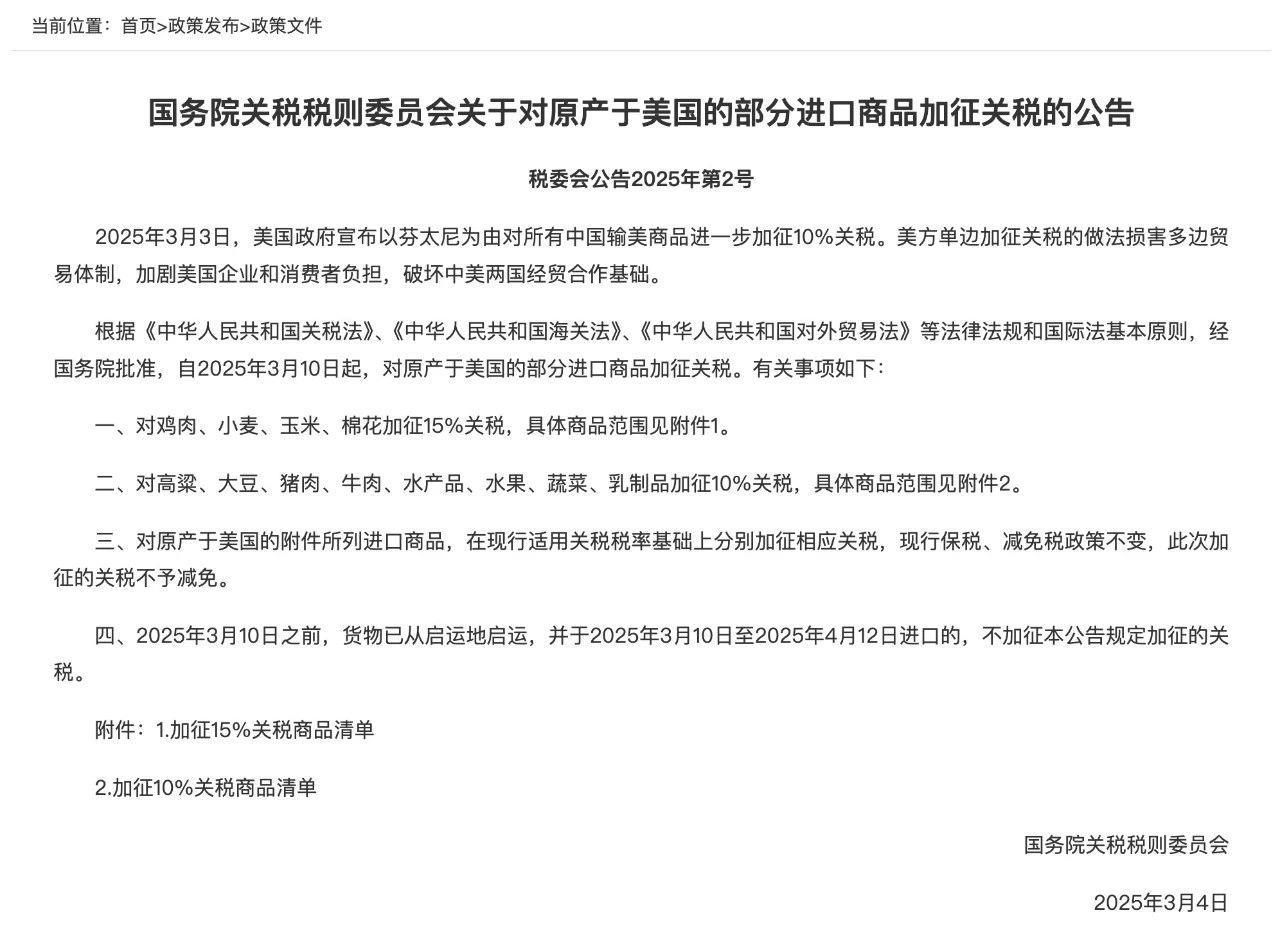

船员

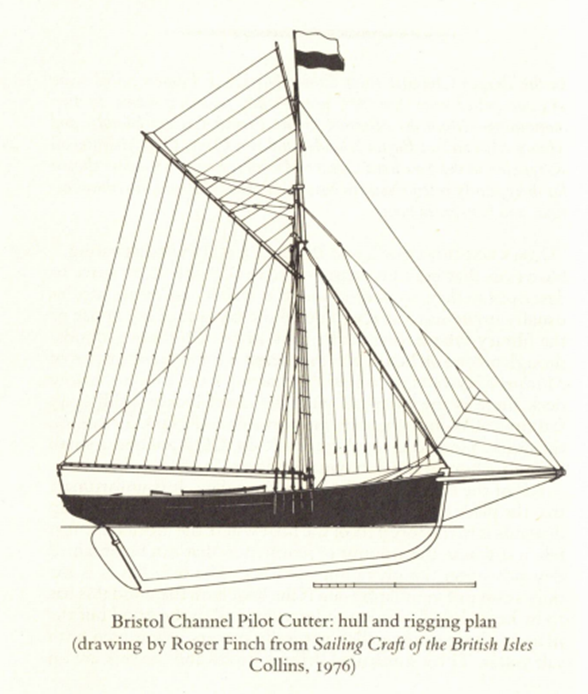

人们常说,布里斯托领港帆船(Bristol Pilot Cutters)仅凭两人就能轻松操控,即使在恶劣的环境下,也可以由一位船长加一位水手驾驶,将领港员送往入港的远洋船舶(1861年的《布里斯托尔海峡引航法案》规定,所有停靠布里斯托尔海峡港口的远洋船只都必须使用领航员。因此,在1900年左右,约有200艘领港帆船在运营。由于它们遵循“先到先得”的原则,自然是速度越快越有竞争力)。这或许没错,但当这类船只被当作游艇使用时——正如之前关于约翰·缪尔(John Muir)的文章所示——如果有一支更庞大的船员队伍,不仅更方便,也更有乐趣。

如果你像W.H.比尔·蒂尔曼少校(Major W.H. Bill Tilman,1898–1977)那样,驾驶一艘老旧的领港帆船航行至火地岛、巴塔哥尼亚、南极洲等南部荒凉之地,或是斯匹次卑尔根岛(Spitsbergen)、扬马延岛(Jan Mayen)、格陵兰等北极地区,那么船员至少需要五人:除了厨师外,其他四人(包括蒂尔曼)必须轮流值班。更不用说当时几乎还没有自航风舵设备,而像那种重型船只,单靠一人几乎什么也干不了。

布里斯托海峡领港帆船的船体和帆索结构图

蒂尔曼作为一位传奇人物,以其远洋探险而闻名,这些探险将帆船航行与攀登偏远岛屿上尚未被探索的山峰结合在一起。1954年至1968年间,他驾驶帆船“小淘气”号(Mischief)前往北极和南极水域不下十次,累计航程达114,000海里。在失去“小淘气”号之后,他又分别驾驶两艘状况日益破旧的退役领港帆船——“海风”号(Sea Breeze)和“巴洛克”号(Baroque),八次前往格陵兰和扬马延岛。这两位“木帆船女士”,当时和蒂尔曼一样,也都年过七旬!

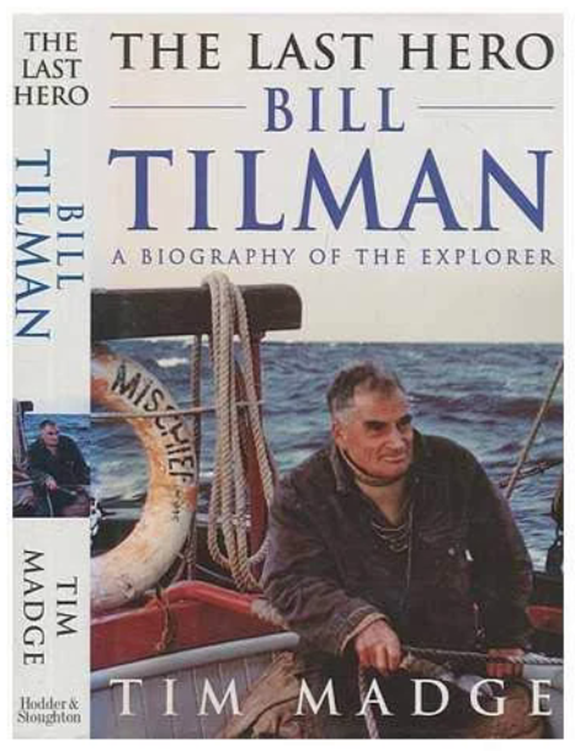

威廉·哈罗德·比尔·蒂尔曼少校

由于蒂尔曼不希望船员成天抱怨, 1959年他在《泰晤士报》上刊登一则小广告招募船员:“招募(男性)船员:小船远航,苦差事一桩。无薪,前途渺茫,无甚乐事。”或者“征厨师一名:凛冬航行,可为五人准备伙食”(他们实际航行的时间要比两个月长得多!)正如我们将在下文看到的,随着时间的推移,找到合适且满意的船员变得越来越困难。

关于蒂尔曼的帆船上气氛如何,意见颇为分歧。尼古拉斯·格雷(Nicholas Gray)在其一篇批判蒂尔曼的文章《最后的航行》(Last Voyages)中写道,蒂尔曼其实是个易怒、难以相处的人,经常与船员发生冲突。也有人对此持不同看法,认为在如此漫长的航海旅程中,船上出现一些紧张和摩擦是不可避免的。

蒂尔曼本人在第一次长途航行结束时这样说道:“我并不想假装我们在整个旅程中都像一支‘兄弟连’。 在一艘小船上经历几个月的航行,即使是‘耐心的格里塞尔达’(他指的是自己)和她那群‘天使’的情绪偶尔也会失控。” (格里塞尔达[Griselda]是薄伽丘《十日谈》中一位忠贞的妻子,她受到丈夫的各种考验)他带着哲学意味地总结:“船本身没问题——问题出在人。”

蒂尔曼曾两次被船员抛弃:一次是在南美洲被一群乌合之众抛下,另一次则是在他漫长航海生涯的尾声。他只是耸耸肩,淡淡地说道:“赶骆驼的人有他的想法,骆驼也有骆驼的想法。”他最后一次驾驶“巴洛克”号的“探索之旅”,目的地在船员们眼中根本无法抵达,结果引发了一场“礼貌的哗变”,因为所有船员都在冰岛下了船。回顾此事,蒂尔曼坦然承认——当时他已年过七十五——身体确实已大不如前,而且还严重耳聋。此外,“巴洛克”号也和船长本人一样,已经破旧不堪、力不从心。然而,他坦言,他很难结束航海冒险生涯。这一切最终如何以悲剧收场,下文会一一道来。

登山探险与战地历险

蒂尔曼无疑是一位富有冒险精神和勇气的人,拥有令人钦佩的坚韧毅力。他还不到十八岁时便在第一次世界大战期间担任法国前线的炮兵,并在战斗中两度负伤。退役后,他于1920年代在肯尼亚经营一家咖啡种植园,直到著名登山家埃里克·希普顿(Eric Shipton)将他从这种乏味的生活中“拯救”出来,并引导他走进登山艺术的大门。

两人组成了一对理想的搭档:健谈的希普顿像是“哪吒”,在徒步时总是喋喋不休地占据话语权,而蒂尔曼则像沉默、顺从的“敖丙”。讽刺的是,所有登山结束后,留下精彩文字记录的却是蒂尔曼。这对搭档曾多次远征喜马拉雅山脉,1936年他们成功登顶海拔7816米的楠达德维峰(Nanda Devi),而且没有使用氧气瓶。如果我没记错的话,希普顿并未参与那次最后的远征。至于他们尝试登顶珠穆朗玛峰的努力,则以惨败告终。

第二次世界大战爆发时,曾是炮兵的蒂尔曼,在经历了二十年的和平后,再次被派驻于法国北部。但到了1940年6月初,在德军的巨大压力下,他与至少33.8万名英法士兵一道被迫逃回英国。两年后,他在利比亚沙漠中,作为蒙哥马利将军麾下的一员,与“沙漠之狐”隆美尔作战。次年,他被空投至阿尔巴尼亚的游击队中担任联络官,后来又被派往意大利北部。1945年,蒂尔曼带着一身勋章告别了军旅生涯,搬去与姐姐阿德琳(Adeline)同住,后者在威尔士一个古朴的小镇博德欧文(Bod Owen)拥有一座舒适的乡间别墅。此后他每次远行归来,都可以在那里安顿下来,并在那里安静地写下十二 (!) 本关于他的登山和航海冒险的书。

他的作品文笔生动,引用大量欧洲文学中的精彩语句,从但丁到约翰逊博士,信手拈来。在所有后续的旅程中,他始终与阿德琳保持密切联系,通过书信,甚至在方便时还会打跨洋电话。1974年,他的姐姐以82岁高龄去世,对蒂尔曼来说,这是一次巨大的打击:“他失去了他的定海神针。”

《最后的英雄:比尔·蒂尔曼传》的封面

在1947年至1950年间,蒂尔曼再次领导了数次前往中亚和尼泊尔高山的远征。年过五十的他意识到,自己已经不再适合从事高强度的攀岩了;正如他自己所说:“现在一旦爬到2万英尺(6000米)以上,我就得大口喘气了。”

那么,这些登山探险除了充满冒险、付出和成就感之外,还为他带来了什么?

他的登山伙伴兼传记作者J.R.L.安德森(J.R.L. Anderson)认为,它们教会了蒂尔曼“轻装上阵”。这需要极为精密的后勤安排,也需要高度的导航与预判能力,即具备准确评估天气、地形,以及到达目的地所需时间的能力。因此,对蒂尔曼来说,首要条件是所有用于规划和物资准备的文字资料“必须能在一个信封背面写得下”。所有这一切,后来也在他自1955年开始的航海之旅中,发挥了极大作用。

投身海洋的登山家

据说,蒂尔曼在登山生涯末期决定投身大海,因为他已无法再征服高山,便希望驾驶帆船去探索那些偏远岛屿上的未知山峰。这些山也许不那么高,但由于是从海平面开始攀登,依然构成了不小的挑战。让他昔日的登山伙伴感到意外的是——蒂尔曼自己也未曾料到——他竟然迷上了航海生活。

在这段旅程中,他忠实的伙伴是那艘48岁的双桅帆船“小淘气”号,他于1954年在马略卡岛购得。这艘领港帆船长45英尺,宽13英尺,吃水7英尺6英寸,排水量达55吨,辗转九位船主之后,正急需一次大规模翻修。据安德森所说,多年相处后,这艘“小淘气”号赢得了这位有些厌世的船长的心,远胜于任何女人:“十四年间,他们彼此照料,毫无保留地奉献。”1968年,“小淘气”号在蒂尔曼亲眼目睹下于扬马延岛附近沉入波涛,“他悲伤得如同失去了自己的爱人。” 甚至连他那坚毅的嘴唇也忍不住颤抖起来。

《扬帆探险记》的封面

巴塔哥尼亚

在此详细介绍所有探险行程将过于冗长,但可以肯定的是,1955年蒂尔曼首次前往巴塔哥尼亚的探险就已经设定了相当高的目标。他曾大胆地设想,要穿越巴塔哥尼亚冰盖,这片冰盖从智利海岸冰川入海处一直横跨大陆,延伸到阿根廷的湖区。这意味着,他将在麦哲伦海峡西侧入口处的弗罗沃角(Cape Froward)附近的一座冰山脚下,和一到两名同伴下船,并带着六周的口粮——这是他估算的往返所需时间。

《“小淘气”号在巴塔哥尼亚》的封面

经由加那利群岛和里约拉普拉塔河(Rio de la Plata)浑浊河口的蒙得维的亚(Montevideo),他们的去程与伯尼科特(Bernicot)的“阿纳希塔号”(Anahita)的航程几乎没有区别,这一带以突如其来的雷暴和沙尘暴而臭名昭著。“小淘气”号循着他们的航迹,经维基尼角驶入麦哲伦海峡,也同样在那片荒凉而险恶的原始地貌中,遭遇了时而狂风骤雨,时而无风的恶劣天气。

蒂尔曼将四周的狂野山脉比作但丁《神曲》中的地狱景象,并感恩上苍他至少拥有一台辅助发动机,在看似无望的处境中还能保住性命。他也不必像半个多世纪前的探险家那样担心臭名昭著的火地岛印第安人的袭击。对几百年前就已经将这条海峡出色地绘制成地图的先驱者们,他充满了敬意。

在蓬塔阿雷纳斯(Punta Arenas),一名年轻的智利登山者登上了船,他一句英语也不会说。探险结束后,蒂尔曼坦言,如果没有豪尔赫·金特罗斯(Jorge Quinteros)的帮助,他绝不可能成功。通过麦哲伦海峡后,“小淘气”号掉转船头,驶向安东尼奥角(Cape Antonio)以北的皮尔湾(Peel Inlet)。穿过曲折蜿蜒、漂浮着冰块的水道后,蒂尔曼进入了一个大型冰川延伸形成的峡湾,他希望能沿着这座冰川攀登到冰盖。每次未能用长钩推开浮冰时,木制船体就会在冰的冲击下发出的嘎吱声,让蒂尔曼毛骨悚然。而那种与浮冰永无休止的搏斗,后来在北极地区,他驾着破旧的木制双桅帆船再次经历,最终甚至导致了其中两艘船的沉没。

当远征所需的补给被卸到岸上后,登山活动便正式开始。在六周时间里,他们按计划完成了全程往返。在折返点,蒂尔曼甚至还在冰冷刺骨的阿根廷冰川湖中迅速泡了个澡。而在他们登山探险期间,留守“小淘气”号的船员一直在与漂浮的浮冰搏斗,结果船只的螺旋桨严重受损。由于在缺乏辅助发动机的情况下再度驶入麦哲伦海峡风险太大,他们决定转向瓦尔帕莱索(Valparaiso)进行必要的修理。航经巴拿马运河和百慕大之后,“小淘气”号安全返抵位于莱明顿(Lymington)的母港,完成了一次长达两万海里的航程。这首次的探险显然令人意犹未尽。

在南极圈大快朵颐

1957年,“小淘气”号启航前往人迹罕至的克罗泽(Crozet)群岛,目标是征服那些从未被登顶的山峰。但在驶过好望角后,一场风暴导致救生艇遗失,蒂尔曼因此决定改变航线,绕非洲大陆航行——毕竟没有小艇,就无法让人员登岸。1959年,他们发起了新的尝试,但前提是对船只进行了彻底整修。在船坞检查中发现,大量船体外板已被蛀船虫(teredo)侵蚀。蒂尔曼为此懊悔不已,责怪自己在上一次航行时竟然没有涂抹优质的防污底漆。

1959年至1960年,他们终于成功抵达克罗泽群岛。这次远航被他记录在《航行在企鹅间的“小淘气”号》(Mischief among the Penguins)一书中,历时整整十一个月,也被认为是蒂尔曼最成功的探险之一。他们登顶了一座山峰,后来那座山被命名为“小淘气山”( Mount Mischief)以示纪念。

更锦上添花的是,他们还顺便拜访了附近的法属凯尔盖朗(Kerguelen)群岛,并在当地受到了法国港口研究站负责人、英语流利的赫尔贡先生(Monsieur Heurgon)无比热情的款待。研究站的主厨佩里蒙德(Perrimond)主要依靠他那实验性的菜园,每天都为70名科研人员变换出美味佳肴:巴黎伯爵风味浓汤、蓬巴杜夫人烩饭、配有萨拉米香肠与自制肉酱的开胃小菜……美食源源不断!蒂尔曼赞许地写道:“在凯尔盖朗群岛上,生活单调、气候严酷、大自然冷峻,研究站的领导必须确保所有工作人员的心理健康,保持韧性和斗志。”

难怪“小淘气”号上也弥漫着好气氛。返程的漫漫航途中,船上的士气依旧高昂。蒂尔曼引用约瑟夫·康拉德(Joseph Conrad)的话感叹道:“我们所服务的船只,是我们人生的美德象征。” 他指的当然是老“小淘气”号,它忠实地履行着自己的职责,先是作为领航船,然后是游艇,最后是探险船。

转舵了

在经历了这些漫长的南方航程之后——“一片广袤得令人无法忍受的海水,以及遥远小岛上零散的不起眼的山” ——蒂尔曼逐渐意识到,他倒不如去北半球那些近得多的北极地区山脉,尽情释放自己的激情。1961年至1964年间,他四次前往北极地区。不过在1964至1967年之间,他又两次重返南大洋:一次是以船长身份搭乘远征船“帕塔内拉”号(Patanela)的成功之旅,另一次则是失败的探险,目标是南设得兰群岛中史密斯岛上从未被攀登过的福斯特山(Mount Foster),该岛位于好望角以南五百英里处。

在那次灾难性的远征中,一位名叫大卫·肖(David Shaw)的船员在从加那利群岛前往蒙得维的亚的途中落海。当时所有人都在船舱下休息,只有大卫一个人在掌舵,并像往常一样尝试通过调整帆脚索让船自动航行。他一定是在无人察觉的情况下坠海的。蒂尔曼后来确认,大卫似乎试图抓住测速用的测程线,因为那条被扯断的测程线后来被从水中捞起。

这起悲剧性的事故导致两名船员在抵达蒙得维的亚后拒绝继续航程并离船。他们随后在当地的水手之家招募了替代者。事后,蒂尔曼后悔当时没有立刻返航,因为接下来的整个航程都是一场彻头彻尾的失望。在史密斯岛,他甚至无法登岸,因为缺少了大卫,他不敢把船托付给任何其他船员。

蒂尔曼在“小淘气”号上

1967年,“小淘气”号从南极洲返程

翌年,1968年,“小淘气”号在扬马延岛搁浅后破损进水,最终沉没。四年后,蒂尔曼又在格陵兰东海岸的浮冰中失去了另一艘帆船“海风”号。然而在这片渺无人烟的冰原中,不到一天之后,他们就被一艘偶然路过的小船救起,纯属侥幸。蒂尔曼总是在回到威尔士后,将所有这些航程以及随之而来的艰辛和冒险,记录成一篇篇引人入胜的航海纪实。

1973年,他购入了一艘老旧的引航帆船“巴洛克”号,并驾驶着它进行了三次北极航行,其中包括绕行斯匹次卑尔根岛。在1976年至1977年的远航中,他被船员孤零零地抛在冰岛,只得让“巴洛克”号在当地过冬,并在次年春天与一群忠实的朋友一起回家。好戏终于散场了,至少看起来是这样。

高潮

除了批评者之外,蒂尔曼也拥有不少崇拜者,其中一位便是年轻的西蒙·理查德森(Simon Richardson)。他曾参与“巴洛克”号的一次探险,并就此写下了一篇引人入胜的报道,后来被收录进了西蒙本人的传记中。这也是唯一一篇由他人撰写的、关于蒂尔曼探险经历的游记。23岁的西蒙与他的船长一样,都热爱冒险和挑战性的事业,还拥有一双天生的巧手。然而,正如他的母亲多萝西·理查德森(Dorothy Richardson)在为他撰写的传记中所描述的那样,年少的他也难免流露出冲动与粗心的特质。

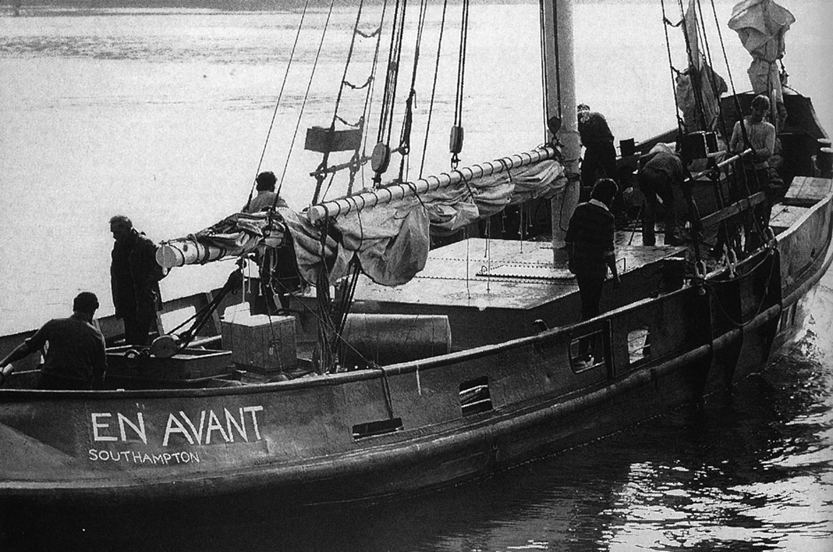

改装后的“飞跃”号

蒂尔曼在“飞跃”号上

西蒙将传承蒂尔曼的火炬、完成他未竟梦想视为自己的使命:攀登史密斯岛上的福斯特山。他萌生了一个糟糕的主意:将曾是荷兰拖船的“飞跃”号(En Avant)改装成未来探险用的机帆船。他亲手为船安装了一台翻新的发动机,加装了一根钢制桅杆和横桁,并挂上了一套二手的纵帆索具。经过一番改造,“飞跃”号从远处看还真有几分帆船的样子——不过也仅限于“形似”罢了。由于没有压舱物和龙骨,这艘机帆船只要遇到一点海浪就会剧烈摇晃。低矮的后甲板简直就像一个晃来晃去的洗脚盆,海水不断从舷侧的排水孔涌入又流出。

西蒙原计划与六名伙伴一同驾驶这艘船进行探险。在最后一刻,他打电话给蒂尔曼,邀请他同行,以便这位老冒险家能在海上与年轻的崇拜者们一起庆祝他的八十大寿。这是一个蒂尔曼“无法拒绝”的邀请。这场探险的悲惨结局可想而知:1977年11月的前几周,这艘船在短暂停靠里约热内卢后,应该是在巴西海岸附近沉没了。

这次不负责任的冒险,让人不禁想起同样被改装成帆船的领航船“沃诺”号(Warnow)的悲剧故事,大约十二年前,这艘船载着一群荷兰冒险家在北海全体遇难,连人带船一同葬身海底。正所谓,“历史总在重演”(L’histoire se répète)……

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《与包乐史驾帆航行|20世纪的探险家教会我们的事》

京ICP备2025104030号-21

京ICP备2025104030号-21

还没有评论,来说两句吧...